Pip, pip, pip, sonaba una y otra vez en mi cabeza. El sonido lo producía la máquina de ventilación a la que estaba conectado. Me encontraba en el limbo. No tenía control de mi cuerpo. Estaba sedado, entre dormido y despierto. Al escuchar una voz conocida entré en desesperación y me desconecté. “¡Se prepara para reintubación inmediata!”, gritaron. Al mismo tiempo yo volvía a perderme en un mundo que desconocía.

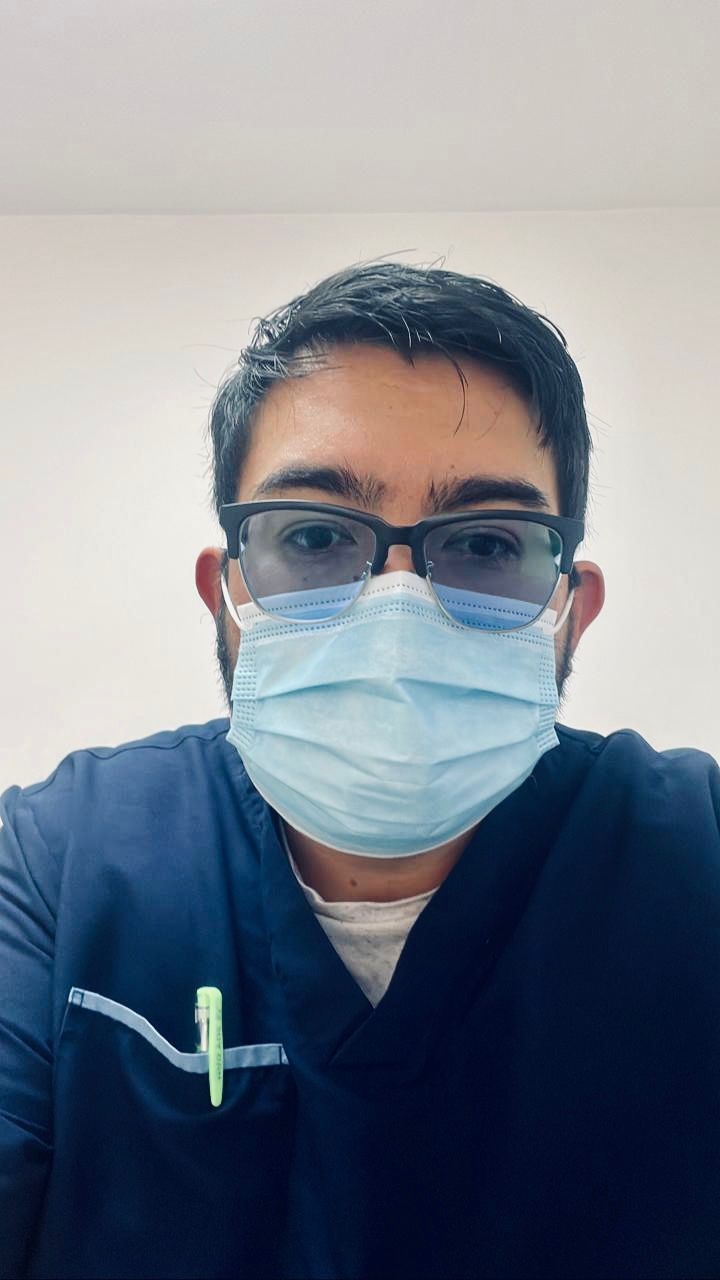

El 1 de agosto del 2020 llegó el Covid-19 a mi vida. Soy médico general del Hospital del Occidente. Eso me convierte en una persona en estado de riesgo. Ese sábado, en las horas de la mañana, me empezaron los síntomas. En realidad, eran muy leves, dolores musculares y presión en el pecho. Así duré dos días, pero al llegar el tercero, empecé a arder en fiebre. Al ver que no me bajaba dije: me enfermé.

Me fui para la clínica en la que trabajaba y me practiqué un tac de tórax, en el cual el resultado fue que tenía una neumonía. El hospital no daba abasto así que me fui para la casa. Me empecé a cuidar con analgésicos y antibióticos, pero no mejoraba. Pasaron siete días y al sentirme cada vez más débil, me hospitalicé.

Me subieron a piso, donde duré seis días. Mis colegas, al no ver ninguna mejoría, me pasaron a cuidados intensivos, a la UCI. Me pusieron una cánula de alto flujo para que me ayudara a mejorar la cantidad de oxígeno. Este dispositivo es un preintubatorio. La persona que no responda a esa cánula, debe ser intubada.

Trataron de buscar todos los medios para no intubarme. Me hicieron un plasma convaleciente. Consiste en sacar sangre de una persona infectada, filtrarla y extraer los anticuerpos para así introducírmela y esperar una mejora. Tampoco funcionó.

El virus me llevó a una falla ventilatoria. Debía tomar una decisión muy importante. Era usar mi única esperanza de vida, un tubo, o morir. Sabía lo que tenía que hacer: cuando toca, toca. Confiaba en la medicina y en mis compañeros, así que dije que sí, que lo hicieran. Le conté a mi familia lo que iba a pasar en medio de lágrimas. Me va a ir bien, debemos tener fe, les decía. Aunque las probabilidades de que muera sean más de un 50 %, debo tomar el riesgo.

Mi estado de salud les generaba a mis colegas una presión mayor. Además de ser su compañero y amigo era el primer médico que le había dado Covid en el hospital. Los ojos estaban puestos en mí. “Tenemos que salvarlo”, decían ellos.

Desde que me sedaron empecé a vivir mi peor pesadilla. Recuerdo cuando la enfermera inició la cuenta regresiva. “Diez, nueve, ocho, siete, seis…”. Luego, me intubaron. Estaba solo, dormido, prácticamente en coma. Tenía constantes pesadillas, delirios, sentía que me movían en camillas, de hospital a hospital, pero eso solo estaba en mi imaginación. Pasaron seis días y evolucioné tanto que tenía orden de desintubacion.

El intensivista Stanley Hernández empezó a despertarme de a poco. La cabeza me daba vueltas. No toleraba el sonido pip, pip, pip, de la máquina de ventilación. Hernández me hablaba: “Doctor, le vamos a quitar el tubo”.

Al sentirme con un poco de fuerza me desconecté e inició mi momento más crítico. ¡Se prepara para reintubacion inmediata!, gritaron.

“Te me estabas muriendo en mis manos. Tienes una vía aérea complicada. Eres gordo y fumador. Además, estabas en hipoxemia (nivel de oxígeno en sangre inferior al normal). Te vi más allá que acá”, me dijo Stanley.

Me estabilizaron. Los delirios siguieron. Las fluctuaciones (despertarse un poco) eran constantes. En mi mente están las succiones, mis lágrimas y dolores internos. Lo sé, compliqué el proceso.

Al 17 día me quitaron el ventilador. Al despertar, lo primero que pregunté fue: ¿Dónde estoy?, ¿sigo vivo? Me dijeron: se encuentra en la misma cama en la que tuvo el sueño más largo de su vida. Empecé a mover mis manos y pies, me costaba mucho. Pensé que había generado otra enfermedad. Me preguntaban cuánto era 5 + 5, cuál era el nombre de mi mamá y su número de cédula para así comprobar que mi mente estaba funcionando perfectamente.

Las respuestas que di fueron correctas, así que mi mente estaba bien. Mi mayor miedo era la parte neurológica porque creo fielmente que sin cerebro no existo. Prefiero quedarme sin oxígeno que sin neuronas.

Fue una experiencia traumática. Quedé con deficiencia muscular. No me podía levantar. La primera vez toqué el suelo no resistí mi peso. Tenían que ayudarme. Me tarde tres días para poder hacerlo solo. Me empecé a recuperar de a poco. Fui un milagro. Todos me daban por muerto.

Pasadas dos semanas me pude ir a casa, en compañía de una bala de oxígeno. En mi hogar y al lado de mi familia me recuperé. Al mes volví a ponerme el uniforme y fui a trabajar al hospital. Mis conocidos pensaban que iba a durar muchos meses incapacitado, pero no, debo ayudar a mi país con mi profesión.

Pensaba que lo más duro ya lo había vivido, pero no. Al regresar al hospital, el 16 de octubre del año 2020, a atender pacientes Covid de nuevo, todo se me complicó. Ya había vivido en carne propia lo que ellos estaban sufriendo, y ver cómo en algunos casos no podía hacer nada me bajoneaba. Viví al lado de ellos momentos atroces. En los picos siempre había poca disponibilidad de cuartos, camas, balas de oxígeno, ventiladores. Tocaba atender a muchos en sala de espera, tirados en el piso, a otro en las ambulancias, era un colapso total. Acompañé a varios abuelitos en su resignación. Me decían: “Déjeme morir, ya estoy cansado”.

En esa rutina de salvar pacientes y ver morir a otros pasó un año. Era julio del 2021 cuando el virus vivió a tocar mi vida: ya no era conmigo, sino con la esposa de mi tío. Se llamaba Doris, una mujer de no más de 50 años. Le tenía miedo a la vacuna, no se quería poner. En medicina nada es perfecto, pero toca creer. La naturaleza funciona a prueba y error.

Doris se infectó. La llevaron a la clínica de Occidente. Allí me encontraba cuidándola y recomendándola cuando se acababa mi turno. Me llamó un colega y me dijo que mi tía estaba muy delicada, la iban a subir a la unidad de cuidados intensivos para una posible intubación.

Salí corriendo para el hospital y empecé a hablar con ella. Ella tenía mucho miedo: “Yo quiero vivir”, me decía entre las lágrimas. Yo la controlaba diciéndole que era su única opción, la oportunidad que tenia de vivir. Podía salir mal, pero tocaba arriesgarse. La ingresaron y de una la intubaron. Por cinco días, todo iba evolucionando bien. Yo informaba a mi tío y a la familia acerca de su progreso. Sin embargo, un día pasó lo que a todos le temíamos. Doris no resistió. Murió.

Despedirme de ella fue horrible. Viví todo su proceso. Murió en mis manos. Esta enfermedad no tiene fin. Entendí que la conducta que debemos seguir es adaptarnos a ella. Toca sobrevivir.

El virus está calmado, pero volverá. China tiene nuevos casos, así que a Colombia también vendrán nuevos picos y sin las medidas de protección alguien volverá a caer. Estamos retando a la muerte y vamos a perder. El trabajo del médico es luchar contra ella, pero esta es inevitable. Se pelea hasta donde los conocimientos médicos den. Por eso, que una persona fallezca, no significa que no se hizo todo por salvar esa vida: son cosas que no se pueden evitar.

Recuerdo que después de que superé la enfermedad duré un mes sin cortarme el cabello por temor a que me contagiara de nuevo. El día que por fin decidí ir, el peluquero me empezó a contar que él había estado enfermo, pero que eso no iba a impedir que saliera. Necesitaba dinero. En mi mente decía: “Qué señor tan bruto”, mientras disimulaba mi enojo frente a él. “He tenido que comer mierda por muchos años, que todos comamos de lo mismo”, decía con rabia el peluquero.

Por personas como ese señor es que , así el 1 de mayo hayan quitado la restricción. El presidente Iván Duque anunció el 25 de abril que con la llegada del quinto mes el uso del tapabocas en espacios cerrados ya no sería obligatorio. Me protejo con tapabocas N-95, compró mis propios insumos para no depender del hospital. El lavado de manos debe ser recurrente y la ventilación no puede faltar. El autocuidado es personal. Es necesario seguir cuidándonos.

Mucha gente dice que se lo quita porque le da pereza o le molesta. Yo digo que es preferible que incomode a depender de un ventilador o, en el peor de los casos, morir como una mosca. Me relajaré solo cuando pasen meses sin una víctima Covid. Antes de eso no lo haré.

La muerte tocó mi puerta. La abrí, pero no la cruce. No era mi momento. Por eso hoy soy un testigo de que esto no es un juego.

*Este texto contó con la edición, construcción periodística e investigación de Laura Hernández Ospina, periodista de Plaza Capital.