Una tarde, en una plaza cualquiera de Ibagué, se me acercó una señora y me abrazó. Fue muy efusiva. Yo en mi confusión le devolví el gesto. No recordaba su cara ni entendía por qué esta señora, que no tenía idea quién era, me estaba dando este cariño. No tenía mucho sentido. En medio de ese abrazo empezó a decirme: “Usted me salvó la vida, sin su ayuda no estaría hoy acá”. Poco a poco, luego de que se alejó de mi lado, lo recordé todo: ella era una de las personas que había salvado en el desastre de Armero.

En el año 1984, al momento en que cumplí 15 años, yo, Diego Arake, decidí meterme en la Cruz Roja de Ibagué. Era algo que todos los jóvenes de buenos colegios hacían. Se acostumbraba porque servía para conocer gente, hacer amigos y, tal vez, encontrar novia. Durante un año realicé el curso. Allí aprendí sobre primeros auxilios, suturas y partos.

(Lea también: La noche de horror que llevó a una trabajadora sexual trans a cambiar el rumbo de su vida)

Luego de un tiempo, casi para cuando llevaba un año de haberme graduado, un martes cualquiera, de una semana igual a las otras, llamaron al teléfono fijo de mi casa. Era el 14 de noviembre del 1985. En la llamada le dijeron a mi madre que yo debía ir de inmediato a la sede del Sena de la Cruz Roja, que queda al sur de la ciudad, en la carrea cuarta con calle 44. A mi mamá no le dieron muchos detalles, pero lo poco que le contaron era que se trataba del desbordamiento de un rio por Armero, en el norte del Tolima, y que se había llevado algunas casas del pueblo. Nadie realmente sabía bien la magnitud de lo que había pasado.

No lo pensé ni un minuto. Salí de una vez para allá. Al llegar al edificio, de inmediato me pusieron a atender a personas que venían heridas de Armero. Cosas básicas, de esas que le enseñan a uno el principio. Pero lo que yo no sabía es que esa noche apenas era el abrebocas de lo que se vendría, y yo, con 15 años, nunca pude haberme preparado para lo que iba a vivir las siguientes 48 horas.

Yo pensé que iba a regresar a mi casa en algún momento. No fue así. A eso de las 10:00 p. m. nos encuartelaron. Empezaron a llenar ese garaje, que era como un galpón donde se guardaba mercancía, con colchones. Éramos como unas doscientas personas, todos de la Cruz Roja. Ahí dormimos. Estábamos en acuartelamiento de primer nivel y nadie se podía ir. En cualquier momento podía sonar la alarma y tocaba salir para donde fuera. A socorrer a quien fuera. Y así fue.

A las cuatro de la mañana sonó la alarma. Todos nos levantamos desorientados. En esas nos dividieron en grupos como de 20 personas cada uno y empezaron a llegar los camiones. Eran de esos en los que se transporta comida, los que son abiertos por encima y caben muchos sacos de papa. Bueno, ahí nos subimos.

(También le puede interesar: “Todos los días me pregunto ¿Dónde están mis niños?”)

Cuando todos esos camiones arrancaron, lo único que yo sabía es que ya esto era algo mayor. No solo se trataba de unas heridas y ya. Pero no tenía miedo. En mi cuerpo sentía mucha adrenalina. La emoción nublaba cualquier pensamiento racional. No especulé ni me imaginé nada de lo que se me venía encima. La sorpresa llegaría después.

Los camiones iban en camino hacía Lérida, Tolima. Mientras íbamos en el trayecto, cada vez que miraba hacia el cielo, no veía un azul claro al que estaba acostumbrado. Todo estaba gris. No había nubes, ni sol. Era como un gran tapete oscuro que cubría todo por encima de nosotros. Nada más. Al respirar por la nariz olía a azufre. Ya días antes lo venía sintiendo en Ibagué. Y yo, sin saber cuál era la razón de ese olor, me emocionaba aún más. Porque cuando se es joven todo lo que es diferente a los mismos días de siempre,, emociona, y yo no podía evitar sentirme así.

Al llegar a ese lugar, que realmente no sé ni que era, ya nos estaba esperando el Ejército Nacional. En cuestión de segundos, porque esos días el tiempo pasó tan rápido que nada se podía contemplar por mucho tiempo, ni pensar tampoco, me asignaron como a treinta militares. A mí. Un niño de 15 años.

Pero como dije, no había tiempo para nada, ni para reclamar. Di las cortas indicaciones y en menos de cinco minutos se me acercó un general, del cual ya se me olvidó el nombre, y me asignó el helicóptero de mi grupo. Hacía él nos fuimos corriendo.

A partir de ese momento el tiempo pasó como un ventarrón, como esos que te dejan desorientado mientras caminas por la calle y te hacen mirar para todos lados porque no entiendes lo que está sucediendo, así fue. En segundos estaba dentro del helicóptero. Todos los demás también. Y se elevó aquel aparato que solo había visto en películas.

Mientras eso iba volando yo solo miraba a las demás personas. Unos estaban tan asustados que empezaron a vomitar. Otros estaban tan atónitos que no movían ni un solo músculo de la cara. Yo, mientras intentaba mantener en calma mi emoción, veía como mis pies se movían por fuera de ese aparato. Estaban como bailando. De un lado a otro mis piecitos se zarandeaban y yo solo los miraba hacerlo. Si hubiesen sabido que en menos de lo que esperaban iban a estar caminando por un pantano lodoso lleno de muerte, no habrían bailado tanto.

En el helicóptero pasamos como veinte minutos volando. Ya en ese punto yo no tenía idea de la hora. Cuando empezamos a sobrevolar a Armero todo cobraba sentido. Eso no era un simple desbordamiento de un río. Eso era un lodazal. No se veía nada. Solo lodo y más lodo. Al aterrizar en tierra, todo se convirtió en un mierdero. Nada ni nadie entendía que pasaba. Mi grupo se dispersó y solo quedamos unos cuantos. Así empezamos a caminar. Así empezamos a ver a quién podíamos salvar.

Lo que se llevó la avalancha tras la erupción del volcán

Antes de ir a Armero ese día del desastre, yo ya había estado por ese pueblo. Mi padre nos llevó a mí y a mis hermanos, en algún momento, a comer chivo allá. Se decía que era el mejor del Tolima. Cuando fui, recuerdo que no pensé que fuera un pueblo muy extraordinario, pero sí pensé que era un lugar bonito.

Antes de la década de los 40, Armero era un pueblo muy liberal y allí vivía gente con mucho poder adquisitivo. También vivían muchos campesinos honrados que trabajan los cultivos de algodón. Eso se notaba.

¿El chivo? No recuerdo si estaba tan bueno como decían. Ya con tantos años que han pasado eso no quedó en mi memoria. Pero hay algo que me ha perseguido con el tiempo y es la leyenda de la maldición de Armero.

Hoy, a mis 53 años, pienso que eso que decían de que a Armero lo maldijo un cura que fue asesinado en la época de la violencia fue verdad. Dicen que lo último que dijo el padre fue “no quedará ni una piedra sobre piedra en Armero”. Y para mí, luego de todos estos años, eso era lo que yo vi ese día.

Cuando tuve delante de mí aquel lodazal siendo un niño, entendí que eso era mucho más de lo que podía controlar, y que, si alguien llega a creer en esas cosas, tal vez, lo de la maldición podía ser real. Luego de todos estos años eso tiene mucho sentido. Lo que vi no podía tener otra explicación.

Las puertas se convertían en camillas

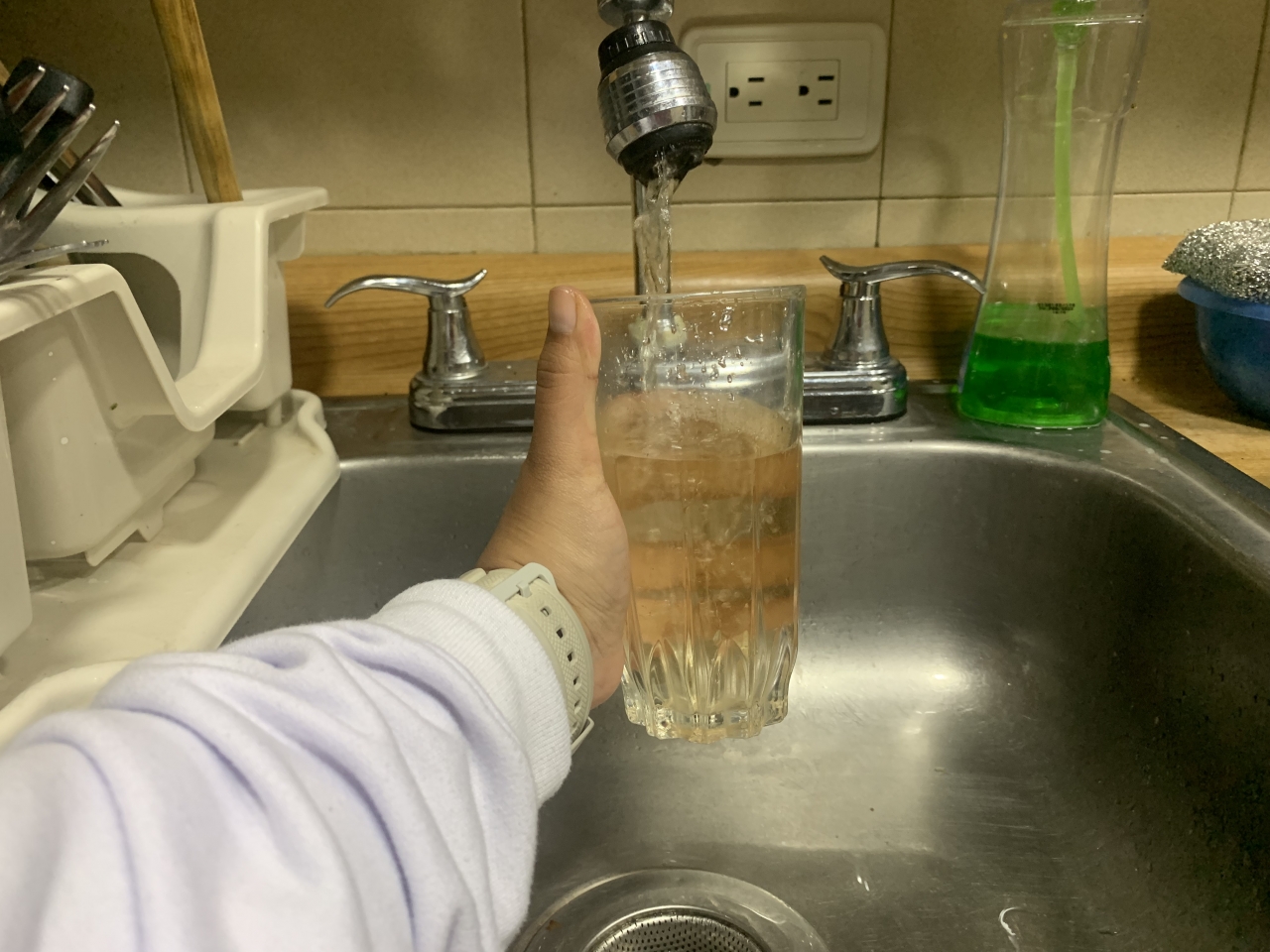

Ese 14 de noviembre en Armero era difícil caminar. Todo era puro lodo. Ese lodo que si das un paso en falso te atrapa, como una abeja en la miel, solo que eso no se parecía en nada a algo dulce. Al dar un paso tras de otro uno podía sentir que pisaba cuerpos. Debajo de ese mar de lodo, que era como de unos siete u ocho metros de profundidad, se podían sentir manos, piernas o cabezas. Se veían cuerpos enterrados en el lodazal. Niños, madres, tíos, abuelos, todos ocultos debajo de ese lodo que se los había llevado de esta vida.

De repente y sin entender bien, las personas que iban conmigo, algunos de esos supuestos socorristas, empezaron a robar. Entraban a las casas y salían con todo lo que podían que tuviera valor. Arrancaban las cadenas de oro que tuvieran los cadáveres. Salían con billeteras y carteras de las casas. Eso era puro malandro a mi lado. No lo pude soportar. Me fui a otra zona del pueblo porque eso era demasiado para mí. ¿Robar a los muertos? Vaya forma de socorrer.

En esas me encontré con unos amigos. Con ellos, empezamos a romper las puertas de madera de las casas y con ellas hacíamos camillas improvisadas. Así empezamos a rescatar a personas: niños, señoras, perritos, sacamos a todos los que pudimos.

Cosí brazos, cabezas, piernas: lo que fuera. Y eso era con los materiales que encontrábamos por ahí. No nos dieron ni agua oxigenada para curar a las personas. Nadie nos dio nada. Con lo que encontráramos ayudábamos a quien fuera. Así pasó casi todo el día.

Recuerdo haber visto a Omayra en algún punto del día. Como ella hubo muchas personas más. Todos, casi todos los cuerpos, estaban como ella. Aprisionados contra algo. Abrazados a otros cuerpos que ya no se podían mover. Así fallecieron muchos. Enterrados e impedidos de un rescate.

De las cosas que más recuerdo de ese día es que con quince años ayudé en uno de los primeros partos de Armero luego del desastre. Por la tarde, ya cuando habíamos rescatado a muchos, un oficial del ejército pidió ayuda para participar en unos partos. Nadie se arriesgaba. Yo me ofrecí. En los cursos que tuve en la Cruz Roja había aprendido algo al respecto.

Así terminé en un helicóptero, luego de haber salvado a la madre del techo de su casa, ayudando a dar a luz a un bebé. A la criatura le pusieron el nombre del helicóptero. Hoy, después de 38 años de aquel día, no recuerdo cuál fue. Solo sé que esa experiencia para mí fue terrible. Un parto es complejo y más en esa situación. Tanto así que luego de eso y, obviamente por todo lo que viví aquel día, mi sueño de ser médico se vino abajo. Definitivamente eso no era para mí. Armero arrebató mi sueño de ser doctor, así como arrebato la vida de muchas más personas.

Al caer la noche

Cuando se empezó a esconder el sol ya nos estaban desalojando. Gente de la Cruz Roja de otros departamentos llegaba a suplirnos y a continuar con las labores de rescate por la noche. En ese momento fue que nos dieron algo de comida. El Ejército nos trajo salchichas y leche. Salchichas. Yo me vomité. Luego de ver aquella mortandad por doquier cómo pensaron en traer salchichas para alimentarnos. No pude. Simplemente, no pude comer.

El olor a muerte no era tan potente porque los helicópteros hacían la labor de un abanico. Esparcían por toda la montaña ese olor a putrefacción. Yo recuerdo es el olor a azufre. Ese sí era concentrado. Aún hoy en día lo recuerdo vívidamente.

En ese momento nos metieron a todos en camiones y nos regresaron a Ibagué. Ninguno de los que íbamos en ese camión fue consciente de lo que ese día iba a significar en nuestras vidas. Para nosotros apenas empezaba la pesadilla.

La persecución entre mis sueños

Tan solo 48 horas bastaron para que durante los años que llevo durmiendo, Armero, recurrentemente, esté presente en mis pesadillas. Luego de todos estos años tengo muy presente ese día. Por mucho tiempo, en las noches al dormirme, solo veía muertos.

Las consecuencias de esa jornada atendiendo el desastre todavía las vivo. Durante años soñé con esos cuerpos. En todos lados escuchaba gritos. Y, a pesar de que tuvimos luego ayuda psicológica en la Cruz Roja, eso es una experiencia que no se puede olvidar. Hay días en los que me arrepiento, en los que pienso que pude hacer más. Pero al final siempre llego al mismo lado. Todo lo que estuvo en mis manos lo hice. Todo lo que un niño de 15 años pudo hacer lo hizo. Sé que no debo culparme por nada, aunque la duda siempre se paseé por mi cabeza en esas noches de soledad.

Aquel 14 de noviembre de 1985 vi tanta mortandad en Armero que no he vuelto a ver ningún cadáver desde entonces. Ni el cuerpo de mi papá ni el de mi mamá cuando murieron los vi. Siento que ya vi suficientes muertos aquel día. Y no pienso, no quiero, volver a ver ni uno más.

Armero nos marcó a muchos de los que estuvimos allí. No solo a las víctimas directas esto les dejó secuelas. A los que ayudamos a la gente también nos dañó la cabeza. Ver tanta mortandad a nadie lo deja cuerdo. Las victimas fuimos muchas. Los héroes anónimos también. Yo, Diego Arake, me considero uno de ellos.