Los sitios culturales que albergan historia patria parecen ajenos y lejanos. Sin embargo, esta percepción cambia cuando hay un paralelo con la historia de una familia.

“Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos les dan uno en cuanto al mundo viene”. La respuesta a este acertijo es el apellido. Es decir su linaje, su origen, su íncipit.

Creo que hoy en día, su rancio abolengo debería situarse en las familias colombianas que a partir del siglo XX aumentaron su capital. Imagínese que lo acompañara un Sarmiento Angulo o Santo Domingo. El mío es Nariño, un inadvertido pero poco común apellido.

La séptima comienza a ser inundada por el ajetreo capitalino. Soy un anónimo de la pila bogotana que se esfuerza por llegar rápido a su destino. Las personas se acumulan en la plaza de Bolívar. Me dan ganas de fisgonear y hecho en marcha. Veo cámaras y un hombre posando con un micrófono.

Le pregunto al periodista, Juan Diego Alvira, por una foto. Seguía inmerso en su celular. Espabila. Me echa un brazo encima y el camarógrafo toma la foto con mi celular.

Me despido. “No más distracciones, tengo que llegar al museo”, me digo a mí misma.

Una casa tipo colonial de paredes blancas, llamada Casa del Florero me recibe. Procedo a la taquilla. La mujer me entrega la boleta y una postal con un rostro conocido. El hombre de nariz aguileña, largas patillas y vestido con uniforme de la época de la independencia, me trae de vuelta a mis orígenes.

En las habladurías de la familia se dice que “Nariño” proviene de Galicia. Su historia remonta a un nueve de abril de 1765 en Santafé de Bogotá. Tal vez sea más antiguo, lo timaría, señor (a) lector (a), donde le contara un origen más antiguo. En Colombia, todo comenzó con Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal. Un criollo que por ser francoparlante “patasarribió” la República.

Sí, el tatatatara-abuelo Toñito, el mismísimo que tenía bronca con Jorge Tadeo Lozano, colaborador de periódicos y que pasó 19 años en prisión. Arranco a caminar y al subir las escaleras, en el segundo salón veo un lienzo con su rostro. El mismo de la postal. Me pongo de medio lado e imito la pose. “Menos mal no le herede la nariz de tucán”, sigo.

Paso con agilidad los demás objetos del museo. No porque no me interesen aquellas estelas del pasado o piense como vanguardista del Futurismo. Mi cruzada en el museo es personal. Llegué al último salón: “Ciudadanía”. Hay una copia de la traducción de los Derechos Humanos de 1793 que circuló en la prensa y compañeros masones, broches de su uniforme de guerra y la foto del Jockey Club, su casa de infancia, ahora facultad de derecho de la Universidad del Rosario.

- ¿Por qué este salón es solo de Antonio Nariño?- inquiero a un muchacho de chaqueta azul.

- Señorita, es porque Antonio Nariño luchó contra los españoles- cierra los ojos y frunce el ceño- Ay, es que él hablaba…

- ¿Francés?- le interrumpo.

- ¡Sí! Eso señorita y tradujo los Derechos del hombre. Quería que todos fuéramos iguales.

“Gracias” le digo. Ya es hora de irme a casa y Transmilenio seguramente estaría a reventar. Una hora y llego a donde debo hacer el transbordo. Mis ropas impregnadas a caos y sudor ajeno. Cambio de bus. Agh, me he montado al equivocado. Llegué al Portal Norte. Hago una llamada y mi novio me recoge. A duras penas me saluda, presiona sus labios y la lluvia cae a cantaros. Por fin hemos llegado a casa, me percato de que en mi maleta tengo basura.

Saco los envoltorios de comida. Entro al shut de basura. Hay un hombre de barba desgreñada y guantes rotos, escarbando y limpiando. Es un reciclador. Le saludo y le pido permiso para deshacerme de los envoltorios. Accede. Le enseño que tengo de dos tipos: cartón y papel. Me extiende los brazos. Me dice algo y le pido que lo repita. “Eres importante para el planeta”. Ahora parezco el gato de Cheshire…

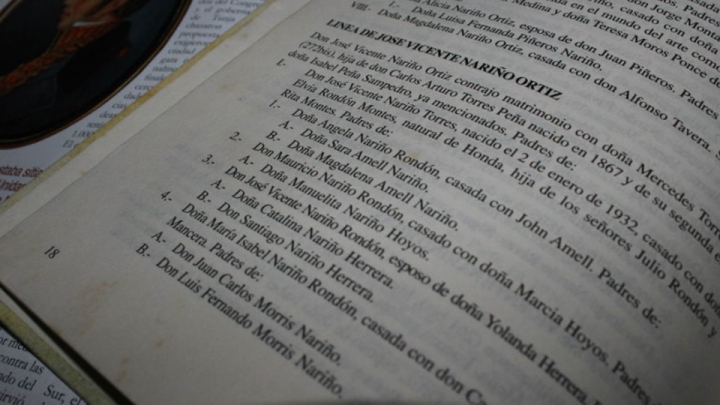

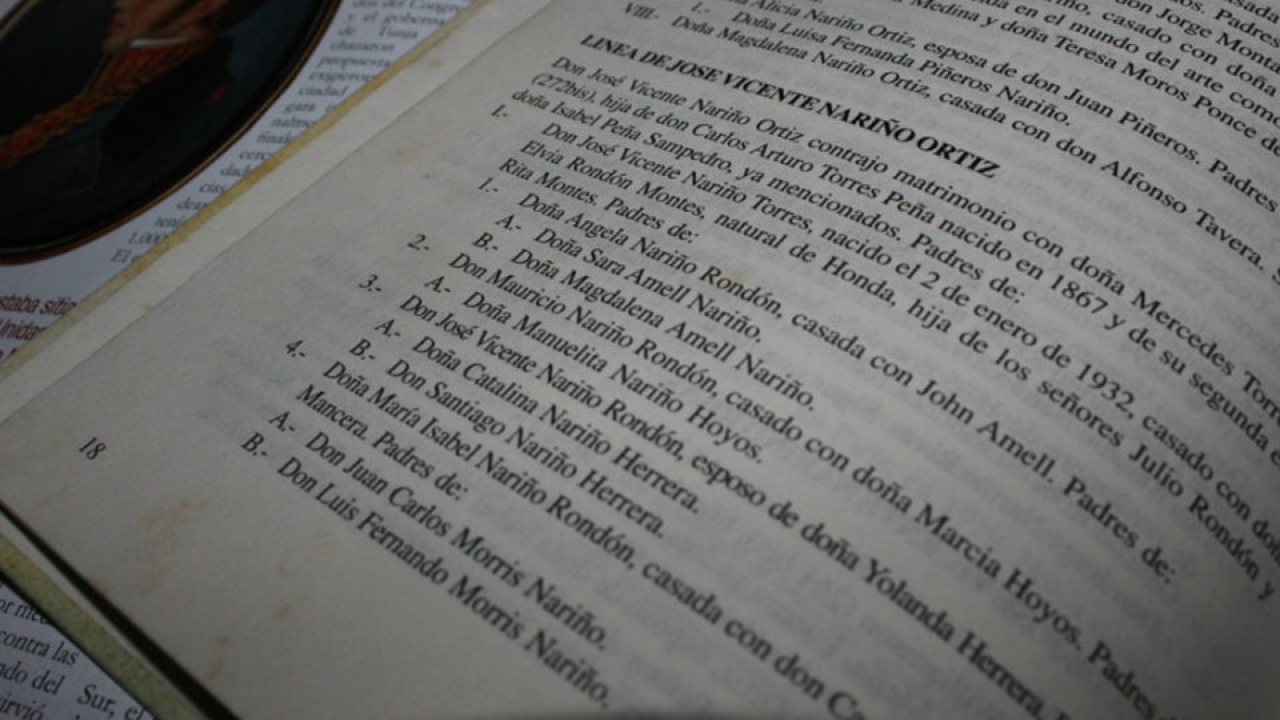

Subo las escaleras hasta el último piso. Entro al cuarto de mi abuela y comienzo a sacar sus zapatos. En uno de ellos encuentro la pistola. La tomo entre mis manos, la observo. Vieja. Oxidada parcialmente. No hay pólvora dentro de ella. Grabados de arabescos. Es diminuta. En realidad no sé cómo manipularla. Sí sé cómo ha llegado y se lo contaré: cuando murió mi bisabuela Baby, sus hijos se dispusieron a repartir los tesoros de la familia, entre esos unas espuelas de Antonio Nariño y esta, su pistola. Mi abuelo murió y se la heredó a su hijo mayor. Mi tío, quien carga con el nombre José Vicente, al igual que muchos hijos mayores siete generaciones atrás. Como no reside en el país, la pistola ha sido responsabilidad de mi padre.

Le echo un vistazo más y me acuerdo de lo único que me hizo sentir especial en el día. “Eres importante para el planeta”. Ya no me siento como un anónimo de la pila bogotana que se esfuerza por llegar rápido a su destino.