Con un orificio de bala y con las manos untadas de pintura muere a sus 16 años el graffitero Tripido. Un patrullero de la Policía Nacional le disparó por la espalda, en el momento en que ponía su nombre en un puente de Bogotá. Nos queda su caligrafía, su cuarto de adolescente y una mochila cargada de pinturas. Brevemente, la ciudad lo atestiguó, la noche de este arte suburbano lo contuvo.

Esta muerte tan extraña da una sensación terrible en la red de grafiteros por toda Colombia.Este es un mal presagio que lleva a algunos a hablar de qué se sienten contra el muro; los grafiteros más radicales e indignados reconocen que ha habido una evolución en la Policía, pero sienten la violencia del miedo, se preguntan si detrás de esto hay un mensaje, un endurecimiento y, por tanto, un retroceso.

Movilizados en medio del dolor

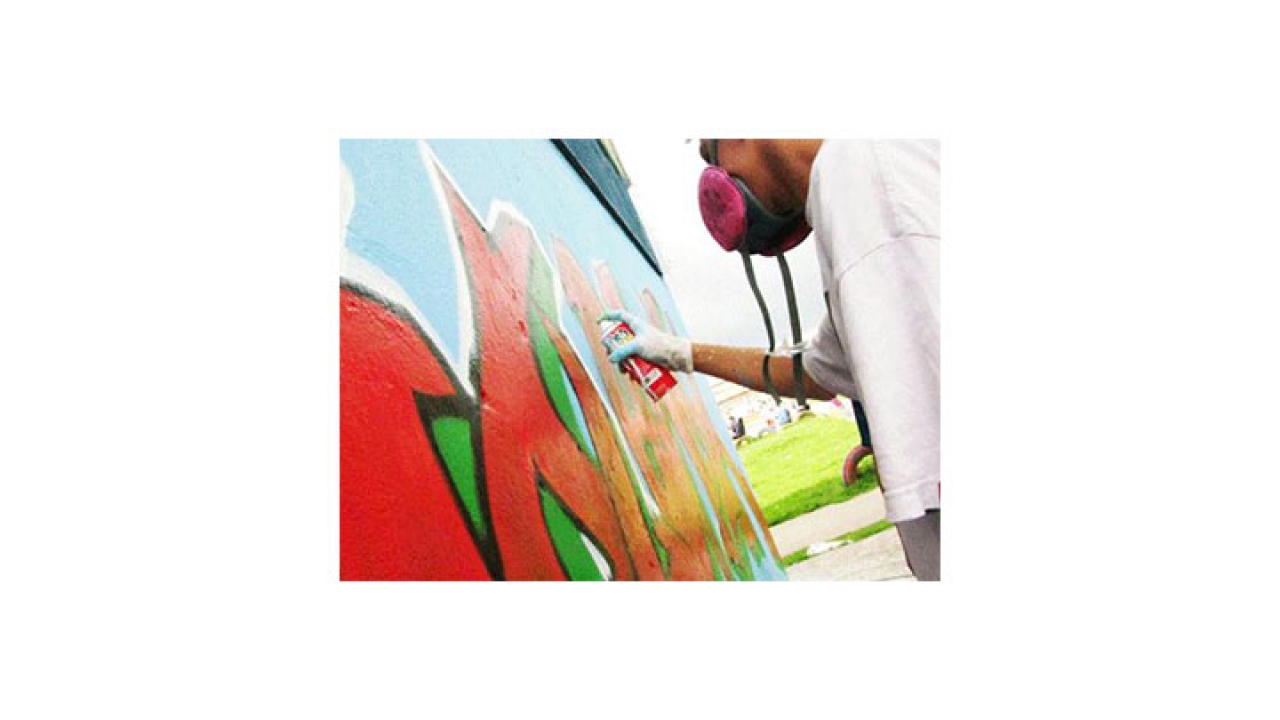

El precedente es duro. Artistas de todo el país se movilizan, marchas se realizan en varias ciudades del país, nuestros artistas urbanos sienten que su voz de protesta no ha sido suficiente, que las armas no deberían apuntar hacia ellos y ya algunos llevan más de 24 horas en vela, como se dice en la jerga del grafiti, “bombardeando” la ciudad (con pintura).

En el grafiti se está en un continuo pulso con las fuerzas de la ciudad, un grafitero nos dice que hay que saber cómo tocarla, hay costos, alguien daña o echa pintura encima de los trazos, un dueño de un parqueadero se puede indignar y el contacto con la Policía desde hace años va desde el decomiso de las latas de pintura hasta cortas estadías en la estación. No es color de rosa, pero sí son muy comunes los casos en que los Policías, viendo que se está pintando en un puente o lote baldío felicitan a los grafiteros: así ha pasado con las últimas alcaldías en Medellín, Bogotá y Cali.

Sin neutralidad, sin legalidad

El grafiti no es un tema sencillo, no es un tema neutro. Algunos políticos ya hacen campaña populista con el tema, pero basta con imaginarse dueño de un negocio para saber si uno quiere un aviso de 2x2 con el nombre artístico de un desconocido en toda la fachada. Inclusive muchos cuerpos policiales del mundo cuentan con programas anti-grafiti donde se dan considerables recompensas por denunciar a alguien rayando y se entregan recomendaciones a la gente para evitar lo que ellos consideran “vandalismo”.

Nos equivocamos acá si negamos las tensiones que produce el grafiti, pero debe haber una negociación, ahora un grafitero nos dice que ya no es cuestión de saber tocar, sino de saber pisar.

El grafiti nunca va a ser legal nos dice un graffitero, pero no porque estemos seguros de que las leyes de endurecimiento sean las próximas, sino porque ellos nunca se van a permitir ser parte del sistema (KNo-Delix). No van a pintar donde les demos permiso, ni en muros concertados por la Alcaldía o en el momento que organicemos y financiemos un festival. La pregunta que acecha, aunque la Policía intenta clasificar el problema de manera distinta, es si el sistema está intentando controlar este fenómeno que un grafitero de Medellín dice que se salió de control en Bogotá.

En unos años más el grafiti en Bogotá tendría un código de destrucción mientras que en Medellín -nos dice el graffitero con el que debatimos largo rato- lo han mantenido en una dimensión decorativa. Lo cierto es que muchos grafiteros en ambas ciudades intentan que un público disfrute de su obra a la vez que mandan un mensaje desautorizado que violente con el poder de la palabra, de la presencia y de los ideales. Se trata, nos dice un graffitero que no quiere que su nombre aparezca, de una comunicación violenta y un estilo de vida pacífico: el grafiti “no intimida, es mi huella y es mi paso por la vida, decir aquí estoy aunque no te guste”.

¿Una policía violenta?

El debate se distorsiona o aplaza durante la próxima semana, porque la Policía insiste en que Tripido tenía otra identidad como asaltante de buses. Si resulta falso no sólo estamos ante el delito de homicidio, sino que nos encontramos con el crimen que coloquialmente en Colombia se llama legalizar los muertos o la muerte, y se estaría atentando contra lo sagrado de los difuntos de una familia. Ante la ligera posibilidad de que este adolescente haya incurrido en un delito mayor a haber pintado sobre paredes públicas, el movimiento hip-hop y del grafiti ya empieza a cuestionar lo que la Policía Nacional hace en sus propios jóvenes, para que estos sientan que tienen el poder de quitar una vida al sentir un arma en su cinto.

El derecho a desobedecer está aquí en discusión, tanto como el manejo emocional de un policía joven ante el desacato: “La policía debería tener un protocolo para tratar al grafitero” (Soked). En términos comparados y frente a nuestro contexto, la Policía es poco propensa a usar la violencia, y los grafiteros saben que pagan un costo por lo que hacen: sanciones, multas, días de cárcel pero lo que no puede estar en discusión es que la rebeldía juvenil y el desacato se pague con la vida. El grafiti es un canal no autorizado de expresión de los jóvenes, es una identidad que no les ofreció el Estado o los adultos (el sistema de cosas), es una forma de organización y de ocupar la ciudad que ellos inventaron y no pide permiso.

Policía de la decencia y adultocentrismo

Tripido se nos va a “rayar nubes” como dicen sus amigos que aún lo lloran. Sin embargo nos deja la posibilidad de preguntarnos sobre los espacios que les damos a nuestros jóvenes, lo débil de nuestras políticas de juventud y lo poco creativos que han sido los adultos del orden establecido para seducir a los jóvenes a participar y pertenecer al orden social de nuestra ciudades. ¿Son acaso estos espacios los que ellos demandan? O, por el contrario, ¿hemos relegado a nuestros jóvenes a espacios de control: domésticos, escolares o institucionales?

La ubicación de lo joven siempre ha estado ligada a intereses políticos en el sentido más amplio: el grafitero pone en detrimento el valor público de la infraestructura urbana, el rapero o reguetonero atenta contra ortodoxias musicales, y un baile como el pogo o el break dance es un atropello contra costumbres conservadoras arraigadas.

Aquí, hay que empezar por reconocer que desde las instituciones (religiosas, sociales y estatales), tal como las conocemos hoy, no hemos sido capaces de brindarles sentido a los jóvenes sub-urbanos, y que puede ser necesario que ellos reclamen su espacio, se den sentido entre ellos y arrebaten su voz.

Por eso mismo nuestra política cultural debe pasar por negociar delicadamente con una fuerza que está por fuera del sistema pero dentro de la ciudad y la ciudadanía, canalizar cuando se pueda, apoyar cuando se pueda, sancionar como parte del trámite suave de los conflictos inherentes a la ciudad. En este campo la Policía es un actor más, llamado a mantenerlos libres, intermediando entre ciudadanos y sin volverse un garante de un abstracto (sin víctima y con chivos expiatorios) como es la decencia.

*Economista, actualmente cursando la maestría en estudios culturales, investigador en observatorios de violencia, con interés investigativo en redes de arte urbanas, violencia y economía del crimen, actualmente es subdirector de www.casadelasestrategias.com.

**Politólogo y especialista en Resolución de Conflictos de la Universidad de Los Andes. Autor del libro Cultura Política en Tiempos Paramilitares. Investigador del Grupo Método y GESCCO, actualmente es Director de www.casadelasestrategias.com.